Unsere bisherigen Reisen konzentrierten sich auf das enge Zeitfenster des Jahresurlaubs: Meistens waren es zwei Wochen, drei Wochen wurden seitens des Arbeitgebers schon nicht gern gesehen und nur ganz selten war mal ein Urlaub von vier Wochen möglich.

Urlaub ist aber etwas ganz anderes als das, was uns jetzt möglich ist. Man muss nicht schnell irgendwo ankommen und dann jeden einzelen Tag mit Aktivität füllen. Man kann jeden Morgen aufstehen und sich fragen: "Wo zieht es uns denn heute hin?". Wir planen von Tag zu Tag und vor der Resie wissen wir eigentlich nur die grobe Richtung.

Die Sorben – ein kleines Volk im Herzen Europas.

Nachdem wir die deutsch-polnische Grenze überschritten hatten, landeten wir irgendwo zwischen Cottbus und Hoyerswerda. Diese Gegend ist Sorben-Land, die Lausitz.

Wenn man durch die Lausitz fährt, begegnet man ihnen immer wieder: den Sorben, einer slawischen Minderheit, die seit über tausend Jahren zwischen Elbe und Neiße lebt. Ihre Dörfer erkennt man oft schon an den zweisprachigen Ortsschildern – auf Deutsch und in Sorbisch. Das Sorbische selbst ist uneinheitlich, es gibt eine ober- und eine niedersorbische Sprache, die sich teilweise deutlich unterscheiden.

Das Sorbische ist eine westslawische Sprache und es gibt Überschneidungen mit dem Polnischen, aber es ist keinesfalls ein polnischer Dialekt.. Die Sorben sind Nachfahren slawischer Siedler, die im frühen Mittelalter in den Osten Deutschlands kamen. Anders als viele andere slawische Gruppen haben sie ihre Sprache und Kultur bewahren können – bis heute sprechen noch etwa 20.000 bis 30.000 Menschen Sorbisch. In Schulen, Kirchen und Kulturhäusern wird die Sprache gepflegt, Zeitungen erscheinen zweisprachig, und sogar im Rundfunk gibt es sorbische Sendungen.

So klein die sorbische Gemeinschaft auch ist – sie hat es geschafft, ihre Sprache und Traditionen gegen viele Widerstände zu bewahren. Wer heute in der Lausitz unterwegs ist, entdeckt damit nicht nur eine Landschaft voller Teiche, Wälder und Braunkohle-Tagebaue, sondern auch ein Stück lebendige Kulturgeschichte mitten in Deutschland.

Zisterzienserkloster Dobrilugk

Schloss Doberlug

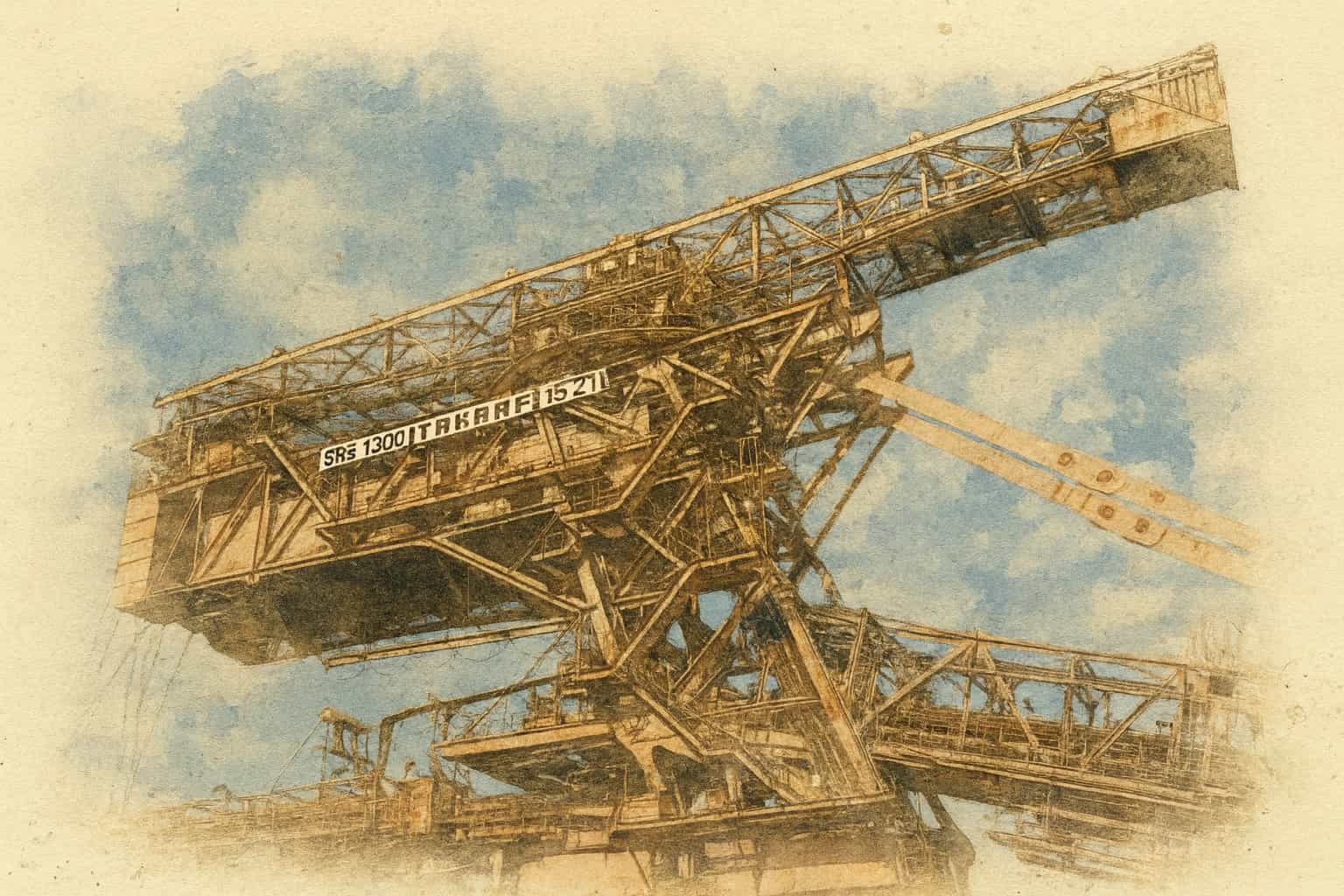

Ferropolis: Vom Kohlebagger zur Kulturbühne.

Mitten in einem ehemaligen Braunkohletagebau bei Gräfenhainichen erhebt sich etwas, das aussieht wie ein Science-Fiction-Szenario: Ferropolis, die "Stadt aus Eisen". Riesige Schaufelrad- und Eimerkettenbagger ragen wie Kathedralen aus Stahl in den Himmel. Einst waren sie Werkzeuge, mit denen ganze Landschaften umgepflügt wurden – heute sind sie Industriedenkmäler und Bühnen zugleich.

In den 1990er Jahren, nachdem der Braunkohletagebau hier aufgegeben wurde, entstand ein außergewöhnliches Freilichtmuseum. Die stillgelegten Giganten wurden nicht verschrottet, sondern blieben als stählerne Zeugen der Industriezeit stehen. Inzwischen ist Ferropolis auch bekannt für Festivals, bei denen sich zigtausende Menschen zwischen den Maschinen versammeln.

Die Lausitz ist geprägt von dieser Industriegeschichte. Jahrzehntelang wurde hier Braunkohle im Tagebau gewonnen – mit massiven Eingriffen in Natur und Dörfer. Ganze Orte verschwanden, Wälder und Felder wurden abgebaggert, um Platz für den Energiehunger der DDR und später der Bundesrepublik zu schaffen.

Heute ist die Region im Wandel: viele Gruben wurden geflutet, es entstehen neue Seenlandschaften, Radwege und Naturreservate. Was einst als Mondlandschaft galt, verwandelt sich langsam in ein Mosaik aus Wasser, Wald und Kulturorten.

Ferropolis ein Symbol für den industrie- und wirtschafgeschichtlichen und wirtschaftspolitischen Wandel: vom Kohleabbau zur Kultur- und Erinnerungslandschaft. Wer hier unter den stählernen Giganten steht, spürt die Ambivalenz – Staunen über die Technik und Nachdenken über den Preis, den diese Landschaft gezahlt hat.

Ferropolis

Nebra: Zweifel im Museum.

Südlich von Halle liegt ein Ort, der wegen eines archäologischen Sensationsfundes in aller Munde ist: die Himmelsscheibe von Nebra. Ihr hat man sogar ein eigenes Museum gebaut – eindrucksvoll in der Architektur, doch inhaltlich eher ernüchternd. Die berühmte Scheibe selbst liegt nämlich gar nicht hier, sondern im Landesmuseum Halle. Was man in Nebra zu sehen bekommt, wirkt überschaubar, wenn man den stolzen Eintrittspreis bedenkt. Schade eigentlich – die Erwartungen an einen Fund von solcher Strahlkraft sind unweigerlich hoch.

Beim Rundgang durch die Ausstellung bleibt vor allem eines hängen: Skepsis. Auf den Tafeln liest man Sätze wie Die Bedingungen des Funds sind ungeklärt“ oder Die Datierung auf ein Alter von 3600 Jahren erfolgte mit der Radiokarbonmethode. Was man nicht erfährt: Datieren ließ sich die Scheibe selbst gar nicht. Gemessen wurden Reste aus dem Umfeld. Die eigentliche Schlussfolgerung lautete also: Wenn die Beifunde aus der Bronzezeit stammen, dann wird die Scheibe wohl genauso alt sein. WIssenschaftlich ist das nicht.

Diese Logik hat etwas Fragiles. Ein Fund ohne gesicherten Kontext bleibt ein Puzzleteil, doch im Museum wirkt es, als stünde das Bild schon lange fest. Das hat etwas von den Hitler-Tagebüchern: Auch dort schien die Geschichte stimmig, bis ein klarer Widerspruch sie zum Einsturz brachte. Die Himmelsscheibe ist mit großer Wahrscheinlichkeit alt – das bestreitet kaum jemand. Aber ob sie wirklich 3600 Jahre alt ist, und ob sie genau dort gefunden wurde, wo es heute erzählt wird, ist keineswegs hieb- und stichfest belegt.

Und genau hier setzt das Unbehagen an: Aus Indizien und Wahrscheinlichkeiten wird eine makellose Geschichte gestrickt – die älteste konkrete Himmelsdarstellung der Welt. Eine Erzählung, die fasziniert, aber auch Zweifel überdeckt. Vielleicht ist das unvermeidlich, wenn ein einzelnes Objekt zur Marke einer ganzen Region wird. Für uns bleibt jedenfalls der Eindruck, dass die Deutungssicherheit stärker verkauft wird, als sie wissenschaftlich tatsächlich gesichert ist.

Arche Nebra

Saale-Unstrut – Unterwegs zwischen Weinbergen und Windrädern.

Wir sind unterwegs in einer der schönsten Mittelgebirgslandschaften Deutschlands\: dem Saale-Unstrut-Gebiet. Kleine, kurvige Straßen schlängeln sich durch Hügel und Täler – genau das, was wir lieben. Immer wieder tauchen verschlafene Dörfer auf, die mit viel Liebe hergerichtet sind. Manchmal wirkt es, als sei hier die Zeit ein wenig langsamer unterwegs.

Auch mehrere traditionsreiche Kurbäder liegen an der Strecke. Manche halten, was der Name verspricht (beispielsweise Bad Salza) , andere lassen eher erahnen, dass die große Zeit des Kurens längst vorbei ist. Doch gerade diese Mischung aus Glanz vergangener Tage und der Suche nach neuer Identität macht den Reiz aus.

Die Landschaft selbst ist von einer Weite geprägt, die den Blick schweifen lässt – über Weinberge, Felder und Wälder hinweg bis zum Horizont. Doch dort stoßen wir unweigerlich auf einen Kontrast, der sich nicht übersehen lässt: Windindustrieanlagen. Anders als die romantischen Windmühlen, etwa die in Eckartsberga, sind sie keine Anklänge an vergangene Zeiten, sondern nüchterne Industrieanlagen, die infolge einer völlig verfehlten Energiepoltik einer an sich schönen Landschaft aufgenötigt werden. Man mag über ihre Notwendigkeit streiten, doch ihre Wucht verändert das Bild dieser alten Kulturlandschaft spürbar. Was sie für die Zukunft rein ökologisch für Folgen bringen, wissen wir noch nicht, wir können es nur ahnen – sicher ist nur\: Sie setzen deutliche Zeichen am Horizont. Aber lassen wir das, politische Irrwege sollen hier nicht diskutiert werden.

Vor der Mühle von Eckartsberga

Eindrucksvoll und geschichtsträchtig präsentiert sich das Kloster Memleben – oder besser gesagt: das, was die Jahrhunderte davon übriggelassen haben. Zwischen Ruinen, Mauern und stillen Gärten ist eine Anlage entstanden, die den Besucher gleich auf zwei Ebenen berührt: als spiritueller Ort und als Stück lebendige Geschichte.

Zum einen öffnet sich hier ein Fenster in die Welt insbesondere der Benediktinermönche. In Ausstellungen und rekonstruierten Räumen wird sichtbar, wie streng und zugleich gemeinschaftlich das klösterliche Leben organisiert war: Gebet, Arbeit, Schweigen – ein Rhythmus, der die Menschen dieser Epoche prägte.

Zum anderen stößt man auf die Erinnerungen an die Zeit der Ottonen. Otto I., einer der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters, und seine Frau Theophanu stehen in engem Zusammenhang mit Memleben. Der Ort war zeitweise eine Pfalz und ein Zentrum kaiserlicher Macht – und zugleich ein Ort des Rückzugs und der Frömmigkeit. Gerade dieser Spannungsbogen zwischen weltlicher Herrschaft und geistlichem Leben macht Memleben zu einem besonderen Ort der deutschen Geschichte.

Heute lädt das Kloster nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Innehalten ein. Die stillen Gärten, die massiven Mauerreste und die klug aufbereitete Ausstellung lassen Geschichte lebendig werden – ohne den musealen Staub, der manch andere historische Stätte belastet.

Hier ein wenig Geschichtsunterricht:

Otto I. (912–973), auch Otto der Große genannt, gehört zu den prägendsten Herrschern des frühen Mittelalters. Er war Sohn von Heinrich I. (dem ersten sächsischen König) und regierte ab 936 als König des Ostfrankenreiches. 962 krönte ihn der Papst in Rom zum Kaiser – damit begann das, was später als Heiliges Römisches Reich bezeichnet wurde.

Seine Bedeutung lag nicht nur in der Politik, sondern auch darin, dass er Ordnung in ein zersplittertes Reich brachte. Mit einem starken Bündnis aus Kirche und Krone gelang es ihm, die Fürsten im Zaum zu halten. Wichtig war auch die enge Verbindung zum Christentum: Bischöfe und Klöster waren für Otto nicht nur religiöse, sondern auch politische Partner.

Otto I. war dreimal verheiratet, am bekanntesten ist seine Ehe mit der byzantinischen Prinzessin Theophanu. Durch sie kam ein Hauch von Glanz aus Konstantinopel nach Mitteleuropa – und eine Verbindung, die das Reich kulturell bereicherte.

Seine letzte Lebensphase ist eng mit Memleben verbunden: Otto hielt sich oft dort auf, und auch sein Vater Heinrich I. soll hier gestorben sein. Memleben war also nicht irgendein Kloster, sondern ein Ort, der das ottonische Königtum mit spirituellem Gewicht auflud.

Otto starb 973 in Memleben. Sein Sohn Otto II. folgte ihm auf den Thron – das Reich, das er hinterließ, war stark genug, um über Jahrhunderte europäische Geschichte zu prägen.

Kloster Memleben

Von engen Brücken und verlorenen Heilstätten.

Wir fahren durch das wunderschöne Ilmtal – ein stilles, geschwungenes Tal, das sich mit seinen Weinbergen, Wiesen und kleinen Dörfern zwischen Apolda und Bad Sulza entlangzieht. Die Fahrt ist nicht ganz ohne: Zwei historische Brücken begrenzen die Straßenbreite auf 2,50 m, und die Durchfahrthöhe liegt bei 2,90 m – für unser Wohnmobil gerade noch machbar. Fazit: Spannend wird es nicht nur auf engen Bergstraßen in Norwegen oder Italien, auch in Deutschland hält das Camperleben seine Herausforderungen bereit.

Ein besonders faszinierender Ort liegt versteckt in dieser Landschaft\: die Sophienklinik im Ilmtal. Fast 100 Jahre lang diente sie als Lungenheilstätte – gegründet zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Ära, als Tuberkulose eine der großen Volkskrankheiten war. Das Gebäude, benannt nach der Herzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach, war damals ein moderner Baukomplex mit Pavillons, Liegehallen und eigener Infrastruktur, um die Patienten weit abseits der Städte in frischer Luft zu kurieren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die DDR die Anlage, die bis in die 1990er Jahre hinein medizinisch genutzt wurde. Seitdem verfällt der weitläufige Komplex – ein klassischer "Lost Place", von Pflanzen überwuchert, mit zerbrochenen Fenstern und langen Gängen, die eine Mischung aus Melancholie und morbider Faszination ausstrahlen.

Eine Besichtigung ist leider nicht möglich (oder nur zu bestimmten Anlässen; das Betreten ist untersagt. Doch die Klinik lebt hin und wieder auf: Für Kunstprojekte, Musikveranstaltungen und Filmaufnahmen wird sie zeitweise geöffnet. Trotzdem bleibt die Sophienklinik ein Ort, der zwischen Vergangenheit und Vergessen pendelt – ein Mahnmal für den Wandel der Medizin und gleichzeitig ein Stück geheimnisvolle Industrie- und Kulturgeschichte im Ilmtal.

Sophienklinik im Ilmtal

Weiter geht es in Richtung ehemalige deutsch-deutsche Grenze...